Was ist Nachhaltigkeit?

Seit der Rio-Konferenz der Vereinten Nationen im Jahr 1992 gilt Nachhaltigkeit „sustainability“ als „the key to human survival.“¹

Schon in der preußischen Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts entdeckte Hans Carl von Carlowitz den Grundsatz, dass nur von den Zinsen, nicht aber vom Kapital gelebt werden solle, konkret: nicht mehr Bäume abgeholzt werden dürfen, als wieder nachwachsen können.

Grundlegend für das heutige Verständnis der Nachhaltigkeit ist der sogenannte Brundtland-Bericht von 1987. Er definiert nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Im Anschluss daran wird Nachhaltigkeit bis heute in Politik und Recht überwiegend in einem weiteren, dreidimensional-integrativen Sinne verstanden. Dem Drei-Säulen-Modell. Danach geht es um einen angemessenen Ausgleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen, die grundsätzlich gleichrangig sind und daher im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden müssen.

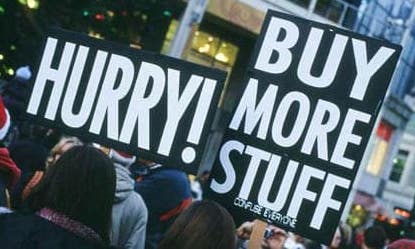

Es ist somit eine Kunst der Reduktion und keine Kunst der veränderten Expansion. Wenn wir anfangen anders zu konsumieren also damit, solche Produkte zu kaufen die eine voluminöse Nachhaltigkeit Symbolik verstrahlen, dann dient das letzten Endes dazu, unser bisheriges turbokapitalistisches Modell aufrechtzuerhalten. Das heißt, diese scheinbar nachhaltigen Produkte können sogar auch schädlich sein, weil sie ein Gesamtmodell stabilisieren, das niemals ökologisch sein kann.

Jeder umwelttechnische Fortschritt, der in Deutschland bislang vermeitlich erreicht wurde war nie etwas anderes als eine Verlagerung von Problemen. Das ist nur das Resultat der globalen Verlagerung des schmutzigen Teils unserer Produktion. Diese Art der Verlagerung oder die Umwandlung von Schäden, ist die eigentliche Story des Umweltschutzes die wir bislang erlebt haben.

–

Prof. Dr. Harald Welzer – Sozialpsychologe an der Universität Flensburg

Generationsgerechtigkeit und globale Interdependenz

Die in der Nachhaltigkeit zum Ausdruck kommenden Prinzipien der Generationengerechtigkeit und der globalen Interdependenz (wechselseitigen Abhängigkeit) beziehen sich sowohl auf die gleichmäßige Ressourcenverteilung in der heute in verschiedenen (reichen und armen) Staaten lebenden Generation (intragenerationell) als auch zwischen den heutigen und den künftigen Generationen (intergenerationell).

Beispiel: Der Amazonas produziert Sauerstoff, durch den die ganze Welt profitiert da sie ihn atmet. Brasilien verbraucht nur ein Drittel der Ressourcen, die es generiert, und schafft dadurch eine Reserve, die dem gesamten Planeten zugutekommt. Diese sogenannte Ökodienstleistung wird nicht entlohnt. Brasilien muss für Instandhaltung und Schutzmaßnahmen selbst aufkommen, vor allem aber verzichtet das wirtschaftlich geschwächte Land auf einen großen Teil seiner Fläche, die für Siedlungen und Industrie genutzt werden könnte. Es ist bei kurzsichtiger wirtschaftlicher Betrachtung daher nicht überraschend, dass der neue brasilianische Staatspräsident Bolsonaro den Schutz dieser Gebiete teilweise aufhaben will, um Nutzung für Landwirtschaft und Bergwerke zu ermöglichen.

Unter langfristigen, globalen ökologischen Gesichtspunkten ist dies jedoch in höchstem Maße bedenklich. Intergenerationell gesehen darf der Regenwald als Lebensgrundlage für zukünftige Generationen nicht abgeholzt werden, intragenerationell müssen ökologische Nehmerländer für die Ökodienstleistungen der Geberländer aufkommen. Schließlich verdankt Europa seinen eigenen Wohlstand unter anderem der Rodung von Wäldern, die der Industrialisierung weichen mussten. Soll anderen Staaten diese Entwicklungsmöglichkeit genommen werden?

Grundsatz der gemeinsamen aber verschiedenen Verantwortung

Industrienationen, die global betrachtet eine weit überdurchschnittliche Verantwortung für den Klimawandel tragen, müssen gegenüber Entwicklungsländern auch überproportional (finanziell) verpflichtet werden.

Im Übrigen müssen auch ihre Lebens- und Konsumgewohnheiten kritisch hinterfragt werden und sich diesbezüglich in Verzicht und Suffizienz üben. Die Gewohnheiten des „reichen Nordens“ können wohl kaum als Muster im globalen Maßstab genommen werden.

Zahlenzwang

Zwang der Quantifizierung

Der Zwang der Menschen alle Eigenschaften und Beschaffenheiten eines Gegenstands oder Sachverhalts in messbare Größen und Zahlenwerte auszudrücken. Das totalitäre Streben die gesamte Welt in Zahlen zu fassen, wird nie gelingen. Den Messungen und Modellen entgeht immer etwas: das Unmessbare, das Qualitative und das, was irrelevant zu sein scheint. Könnten wir alles messen, dann wären wir in der Lage, die optimalen Entscheidungen zu treffen. Aber unsere Messungen werden niemals alles erfassen.

Typischerweise wird das erfasst was wirtschaftlichen und politischen Interessen dient, und das, was den Auftraggebern unbewusst wichtig ist. Dann gibt es noch Dinge, die wir gar nicht zu erfassen versuchen, weil sie unmessbar sind, etwa die Wichtigkeit des Bodens oder des Wassers. Indem wir uns auf messbare Größen konzentrieren, entwerten wir das, was wir nicht messen können.

Die Erde ist ein komplexes lebendiges System, dessen Gleichgewicht durch das tatkräftige Zusammenwirken jedes lebenden und nicht-lebenden Subsystems aufrechterhalten wird. Nicht die Emissionen der fossilen Treibstoffe sind die größte Bedrohung für das Leben auf der Erde, sondern der Verlust von Wäldern, Böden, Feuchtgebieten und marinen Ökosystemen.

Unsere Empfindsamkeit ist betäubt, unsere Empathie verkümmert. Wir fühlen nicht, was wir tun.

Trennung des Menschen von der Natur

Wir Menschen leben in einer von der Natur separierten Welt. Wir leben nicht mit der Natur, sie umgibt uns. Die Umwelt, nicht Mitwelt. Neben dieser begrifflichen Separation leben wir Menschen fast ausschließlich in einer Sphäre aus Produkten, Medien und Innenräumen, was uns von der natürlichen Lebensform entfernt. Können Sie mehr als zehn Vögel nach Ihrem Ruf oder Baume nach ihren Blättern bestimmen? Ich hoffe es, aber ich denke, dass die meisten in meiner Kultur das nicht können. Dieser Grad an Entfremdung ist mittlerweile normal!

Wir fühlen eine Leere, ein Gefühl der Verarmung, einen Hunger nach etwas, das wir nicht benennen können. Übertragen auf Geld oder Konsumgüter treibt uns dieser Hunger zu immer weiteren Zerstörungszyklen. Eine Folge davon ist eine immer weiter wachsende Einsamkeit, ein Schmerz, den nichts in der Welt der Innenräume, in der hergestellten Produkt-Welt oder in der digitalen Welt lindern kann.

Neues Narrativ

Jeder Aspekt der Gesellschaft, der Wirtschaft und des politischen Systems muss auf eine neue Geschichte (Narrativ) ausgerichtet werden.

Der Klimawandel gibt uns die Möglichkeit, eine andere Art von Beziehung aufzubauen, eine, in der uns der Planet und all seine Landstriche, Ökosysteme und Arten wichtig sind – nicht nur in unserer Begrifflichkeit und Philosophie, sondern in unseren materiellen Beziehungen. Präziser müssen wir unser Hauptaugenmerk auf die Heilung von Boden, Wasser und Biodiversität richten. Endlose Reihen von Solarpaneelen auf zerstörtem Boden werden das Problem nicht lösen.

Quelle: Charles Eisenstein (2019) Klima – Eine neue Perspektive S. 20ff.

Selbstbestimmtheit

Um selbst entscheiden zu können, was man wirklich braucht und was nicht, ist es wichtig selbstbestimmt zu werden. An einem Schaufenster vorbei zu gehen oder Produkte von Freunden zu sehen, sie aber nicht kaufen zu müssen, bedeutet Freiheit. Wenn ich mir bewusst bin, dass mein Unbewusstes ständig durch Werbung und Verführung attackiert wird, kann ich mich auch dagegen entscheiden.

Welche Bedeutung hat Zeit?

Es ist tatsächlich nichts mehr erforderlich als eine neue Zeit-Politik, eine Revolution des gesellschaftlichen Zeitregimes, welches den Schutz und die Entfaltungsmöglichkeiten der jeweiligen Eigenzeit einbezieht, psychologisch, kulturell, wirtschaftlich. Denn es häufen sich die Probleme, die sich aus der Bewirtschaftung der Zeit ergeben, und die alle mit der Rücksichtslosigkeit gegenüber der Eigenzeit zu tun haben.

Was ist Freiheit?

Freies Verhalten kann man definitionsgemäß nicht vorherbestimmen, sonst wäre es ja nicht frei. In weiten Teilen unseres Lebens ist unser Verhalten allerdings nicht wirklich frei.

Institut für Konsum- und Nachhaltigkeitsforschung

[ Adresse ]

- Gabelsbergerstraße 77

80333 München

Deutschland - +49 171 2040037

- lukas@qonsum.de